Les réseaux sociaux d’entreprise : pourquoi maintenant ?

Malgré plusieurs essais majoritairement décevants ces dernières années, l’introduction des réseaux sociaux dans les grandes entreprises connaît une très forte accélération depuis fin 2010.

Pourquoi maintenant ?

La première cause semble être bien évidemment la force de propagation des services de réseaux sociaux sur le web. C’est certainement une condition nécessaire, mais elle n’est peut être pas suffisante. Deux autres causes peuvent expliquer ce momentum :

- Un début de maturité des offres à destination des entreprises. Cela veut dire qu’un marché se constitue et donc qu’il y a une logique de conquête mise en place par les vendeurs de solutions. On a connu çà à plusieurs reprise dans le marché des services informatiques : il y a un effet marketing indéniable qui conditionne les clients dans les entreprises et pousse à des comportements grégaires et mimétiques. On en vient ainsi à entendre : « l’entreprise qui n’a pas son propre réseau social est has been ».

- Ensuite il y a un risque de fragmentation. On voit bien que chaque éditeur de logiciel, ou fournisseur de services logiciels, commence à proposer un module « social » à son catalogue. Le CRM a son Réseau Social, l’ERP également, les solutions de RH et de Talent Management de même. Il y a donc un risque éminent d’avoir une offre fragmentée des réseaux sociaux dans l’entreprise. Or, quand on sait que l’intérêt d’un réseau social réside premièrement dans l’effet de réseau, il y a une course contre la montre pour essayer d’« imposer » un réseau global avant que les différents départements de l’entreprise n’aient chacun le leur.

Toujours est-il que c’est parti : les projets de mise en oeuvre se multiplient en 2011.

Les réseaux sociaux comme technologies de publication et d’auto-publication

Les logiques de partage et de collaboration sont au coeur des motivations des entreprises qui mettent en place des services de réseaux sociaux d’entreprise. Or, partager signifie avant tout publier des informations (rendre public, même avec certaines restrictions)

Non seulement les services de réseaux sociaux sont des systèmes de publication mais il faut aller encore plus loin en précisant que ce sont des outils d’auto-publication.

Aussi la première question que se pose un utilisateur est immanquablement la suivante : qui peut voir ce que j’écris, ce que je publie ? Où est-ce que çà va tous ces messages ?

Il faut bien comprendre qu’avec plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs potentiels du service de réseau social dans l’entreprise, nombreux sont ceux n’ont jamais eu de blog, ne savent pas ce qu’est un agrégateur de news, et n’utilisent pas de services de réseaux sociaux publics (ce dernier point change rapidement) ; alors forcément, quand on met ces utilisateurs devant un mur de messages qui crépitent comme les dépêches de l’AFP, c’est la paralysie totale assurée et on tombe souvent sur ce constat emprunté à l’art des soufflets : « çà ne prend pas ».

La plupart des raisons qui font que « çà ne prend pas » se ramènent à la confusion qu’il y a à utiliser un système d’auto-publication, qui plus est dans le contexte de l’entreprise.

Destinataires et destinateurs

Puisque les réseaux sociaux sont des outils de publication et d’auto-publication, la première question d’un utilisateur est donc : « qui voit ce que j’écris? ». Cette question sur le (ou les) destinataire(s) met en retour en question le destinateur qui n’est autre que l’utilisateur qui se retrouve dans une position d’auteur, ce qui n’est pas la norme dans les entreprises.

En effet, dans les entreprises, peu de documents ( ne parlons même pas des données) sont pensés et produits comme étant un travail d’auteur. Il y a certes des auteurs dans les documents bureautiques, mais ce sont le plus souvent ceux qui ont créé ou enregistré les fichiers et, en tout état de cause l’auteur s’efface derrière le processus au sein duquel a lieu la création du document.

La réalité est que les documents et les données appartiennent à des départements, des filiales, voire des applications, mais les auteurs de ces documents et ces données sont à l’arrière scène, ils ne sont jamais vraiment exposés en tant que tels. Quand il s’agit de communication, c’est le chef qui parle et qui communique pour ses équipes. Mais voilà qu’on leur donne un outil de publication pour d’envoyer des messages à tout le monde. C’est alors moins de l’enthousiasme qu’un sentiment de perplexité qui domine (mention spéciale pour le secteur banque et assurance).

La mise en place des réseaux sociaux d’entreprise fait donc sortir de l’anonymat le profil des utilisateurs pour les mettre en position d’auteur. C’était déjà en partie le cas avec les outils 2.0 comme le blog et le wiki, mais on sait que ces usages 2.0 ont un encéphalogramme plutôt plat dans les entreprises. En fait, s’’il y a bien un service qui met depuis longtemps l’utilisateur en positon d’auteur c’est assurément la messagerie électronique.

Messageries électroniques et Messageries Sociales

La messagerie électronique est en effet l’outil de communication où ces questions de destinataires et de destinateurs se sont posées très tôt. Et elles continuent à se poser : apprendre à rédiger des mails, savoir faire des réponses et utiliser les champs de destinataires à bon escient est une exigence de tout les jours, et les bonnes pratiques prônées ici ou là sont encore loin d’être des pratiques répandues.

Malgré tous les couacs que la messagerie électronique génère tous les jours dans les entreprises, il n’en demeure pas moins que c’est très largement l’outil le plus utilisé. Et comme ce « succès » se paye par un temps passé de plus en plus important à « dépiler sa correspondance électronique », on a de suite pensé aux réseaux sociaux comme un service pouvant remplacer la messagerie électronique.

Sans entrer dans ces logiques d’opposition, il est plus souhaitable d’arriver à proposer une logique de composition entre un service de messagerie électronique et celui d’un réseau social. C’est en tout cas ce qu’on compris certains fournisseurs de services de réseau social d’entreprise en proposant des modules intégrés à Outlook.

Exemple avec le module Outlook de JIVE :

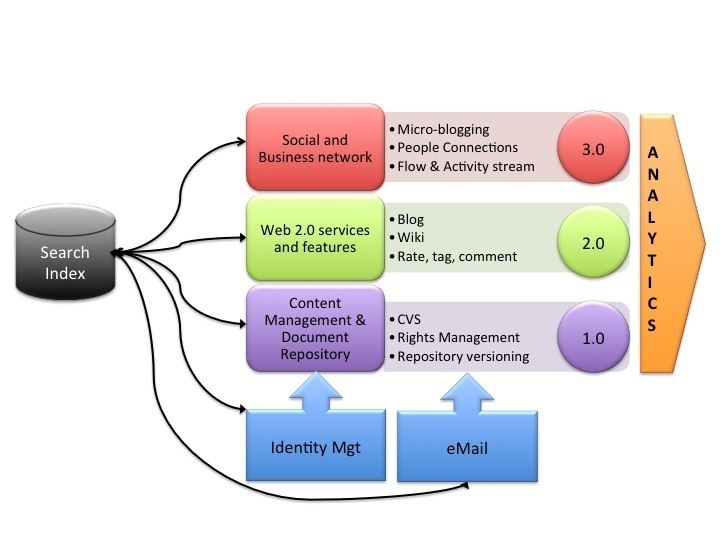

Articulation entre Web 2.0 et Réseaux Sociaux

Il faut à présent faire une précision importante relative à la distinction entre ce que l’on appelle le web 2.0 et la vague actuelle des réseaux sociaux.

Tout d’abord il faut souligner à quel point ces deux mouvements ont lieu sur une même plateforme applicative qui n’est autre que le web et que nous comprenons ici essentiellement comme un système de publication, et donc de partage.

L’architecture du web a fait le succès des démarche de partage et de collaboration parce que, en tant que système publication, chaque document est à la fois identifié et accessible via son URL. Partager, c’est d’abord partager ces identifiants que sont les URLs, quelle que soit la ressource partagée et le type du document (.jpg, .flv, .mov, .doc, .xls, .html, .xml, etc.).

Selon la nature du document, plusieurs services de publication et de partage sont historiquement apparus sur le web :

- partager des CVs (LinkedIn, Viadeo)

- partager des vidéos (Youtube, Dailymotion)

- partager des images et des photos (Picasa, Flickr)

- partager des réflexions, des convictions ou des passions, des articles (blogs)

- partager des interrogations et discussions collectives, Q&A (forum, StackOverflow, Yahoo! Answers, Cora)

- partager des textes et des documents (wikipedia, knowl)

- partager des statuts and des micro-messages (twitter, Identica)

- partager des géolocalisations (foursquare)

- partager des bookmarks / favoris (delicious)

- etc.

Tous ces services de partage sont couplés à des profils d’utilisateurs, et l’on peut remarquer que, sur le web, la collaboration a évolué : après les solutions de partage dédiées à des types de documents spécifiques on a assisté à des solutions généralistes de partage (les réseaux sociaux) pour n’importe quel type de documents ; les réseaux sociaux se présentant ainsi comme des plate-formes de meta-sharing.

Dès lors que l’on peut partager n’importe quoi (un message, un texte, une photo, une localisation) ne serait-ce que par l’URL, l’architecture du service n’est plus orienté autour du document mais autour du profil. Ainsi, dans le couple document/auteur c’est le document qui était la majeure dans les solutions de partage 2.0, avec les services de réseaux sociaux c’est le profil qui devient la majeure.

Cette inversion de majeure entre document et profil a une conséquence immédiate sur l’architecture technique des solutions : une architecture technique « orientée document » n’aura pas la possibilité qu’a les architectures « orientées profils » d’avoir, sur une même page, un hub d’agrégation des messages. C’est là le signe manifeste qu’on est sur un « vrai » service de réseau social.

La temporalité des réseaux sociaux

Ce changement de majeure, qui passe du document au profil, ne va pas sans influer radicalement sur la temporalité des services et de leurs usages. En effet, selon que le système est structuré autour des documents ou autour des profils, on a deux logiques différentes.

Dans les réseaux sociaux, compris comme des plate-forme de micro-blogging, c’est la logique d’un flux de messages qui prime : l’attention se concentre sur le dernier message, publié en « temps réel », avant qu’il ne soit lui-même détrôné par un nouveau message. C’est la crête des messages, pour ne pas dire le crépitement, qui prime. Les messages de quelques heures n’ont que peu leur place, perdus qu’ils sont dans la longue traîne du flux de publication.

En ce sens, les plate-formes de réseaux sociaux sont des boucheries de texte encore plus affutées dans leur manière de découper que celle des blogs dont elles poursuivent toutefois la logique initiale. Je parle ici de boucherie au sens où la dialectique de Platon est comme un couteau de boucher pour mettre au jour et expliciter l’articulation des parties d’un discours. C’est le même couteau qui participe processus de grammatisation.

Mais revenons à la temporalité des réseaux sociaux : au contraire d’eux , les services de partage orientés-documents sont moins portés sur les activités en temps réel. Ainsi un document peut-être ancien tout en gardant sa pertinence et son importance dans le cadre d’une entreprise. Si la logique des réseaux sociaux est à rapprocher de celle d’un flux, celle de la documentation serait plutôt celle d’un espace géométrique.

Pour le dire de manière savante, avec les réseaux sociaux nous sommes dans une logique synchronique (dans le même temps, dans un temps partagé jusqu’à la simultanéité) alors qu’avec les logiques documentaires nous sommes dans une logique diachronique (des temps différés avec des sédimentation documentaires). Je n’en dirai pas plus ici car, sur ces questions de synchronie et de diachronie (qui sont convoqués dans les séminaires actuels de Bernard Stiegler) je n’arrive pas à être clair et précis.

Multiplicité et conflit des identités

Si, comme je l’évoquais en introduction, tous les services (et notamment plusieurs services de réseau social) dans l’entreprise ont des profils associés à chaque utilisateur, on constate un risque de fractionnement des profils (après les applications en silo, des profils en silo).

Il est évident que dans le monde de l’entreprise, les solutions sont apportées par les logiciels d’Identity Management, dont le but est précisément d’assurer un méta-profil connecté à l’ensemble des services. Aussi est-il nécessaire d’inclure la logique des méta-profils au coeur même des démarches de réseau social car, de fait, le réseau social est le service qui met à jour l’activité liée aux profils de l’annuaire d’entreprise.

La question des « cas d’usages » pour un réseau social généraliste dans l’entreprise et le syndrome du « pilote ».

Définir des cas d’usages des réseaux sociaux est un vrai challenge car ce type de solution est très ouvert et l’expérience sur le web montre que les pratiques des utilisateurs déterminent des usages qui, bien souvent, n’ont pas été imaginé dans la conception initiale du réseau social.

C’est bien parce que ces outils proposent un espace de publication vers des destinataires que la nature d’un réseau social pour 100 personnes peut ne plus être la même pour 10 000 personnes. Ici le quantitatif sur-détermine la nature du qualitatif ; a quoi bon, dès lors, faire des « pilotes » puisque leurs conclusions sur un périmètre restreint ne seront pas généralisable ?

De même, la tendance synchronique des réseaux sociaux porte à penser que leur utilisation dans le cadre de situation de crise serait opportune. Or, le principal problème rencontré est que, en situation de crise, les gens ne peuvent pas utiliser un outil s’ils ne sont pas déjà familier avec lui. Pour un utilisateur novice des réseaux sociaux, ne pas savoir à qui on s’adresse et comment fonctionne la publication des messages est une barrière immédiate pour utiliser l’outil, qui plus est en situation de crise.

Il y a donc paradoxe apparent : bien qu’adapté au temps réel, les outils de réseaux sociaux ne fonctionnent dans ces situations que si les utilisateurs pratiquent régulièrement l’utilisation du Réseaux Social avant et hors de situation de crise. Il faut donc proposer des usages qui s’inscrivent plus dans l’organisation quotidienne du travail, sans chercher à monter des pilotes pour des situations exceptionnelles.

De toute manière, un pilote de réseau social semble manquer systématiquement ses objectifs car le miniature n’est pas un reflet pertinent du réel pour évaluer les apports « sociaux » de ces technologies que nous avons appelé par ailleurs des technologies relationnelles.

Au delà du réseau social généraliste

Je ne saurai dire si les réseaux sociaux généralistes et globaux s’implanteront durablement dans les entreprises. En revanche je ne crois pas me tromper en disant que l’Identity Management et la gestion des méta-profils sera un vrai enjeu qui non seulement est nécessaire aux réseaux sociaux, mais également à ces nouvelles formes de technologies relationnelles que l’on voit apparaître et qui auront peut-être encore plus de succès dans les entreprises.

Je veux ici parler des solutions de Q&A couplées à des logiques d’identité numérique (réputation) dont les exemples sur le web sont Quora ou Stackoverflow. Karl me faisait remarquer que tous ces rewards et ces badges pour gérer collectivement la réputation faisaient un peu « boyscout » ; or le monde de l’entreprise aime parfois beaucoup le boyscoutisme et son côté « employee of the month » (ce qui est toutefois nettement moins le cas en France qu’aux US).

Bien vu.

Si j’exprime avec mes mots la première partie, cela donne: les RSE ou comment essayer de faire faire un pas en arrière (i.e. remettre l’individu au premier plan) pour faire ensuite 2 pas en avant (en espérant l’apparition d’une intelligence émergente).

Comme expliqué dans ce billet, le RSE comme solution de partage est proche de la conception initiale du Net comme espace en lecture-et-écriture. Internet agissant comme vecteur de communications transversales, il est comme une force disolvante face aux relations verticales hiérarchiques. Et le RSE, de même nature, agit de même. Ce qui explique la réticence hiérarchique envers les RSE. En fait, les RSE, c’est la 2eme grande vague Internet dans le monde de l’entreprise. Le web 2.0 mérite bien son nom.

C’est marrant, le passage d’une situation où le document était au premier plan à celle où le profil est maintenant de première importance, cela sonne à mes oreilles un peu comme le passage de la programmation procédurale à la programmation objet…

Ceci étant, je n’aurais pas confiance en une solution RSE qui ne soit pas full-REST et qui impose une intégration SOAP avec d’autres outils. Si je devais auditionner des solutions RSE, je leur demanderais systématiquementt: « montrez-moi votre organisation REST et l’arborescence des urls associées ».

Personnellement, je n’utilise pas le distinguo logique synchronique/diachronique. Par contre, j’utilise depuis un certain temps la métaphore XML pour distinguer certains usages. Par ex, un wiki offre une navigation/expérience utilisateur analogue à celle d’une API DOM, tandis qu’un blog, qui met au premier plan, les dernières dépèches, est plutôt orienté API SAX, une API orienté « temps » (à la base, ce découpage DOM/SAX reflète lui-même le découpage espace/temps relatif à l’univers physique). Idem, un RSE me semble rentrer dans la catégorie SAX.

Quant à l’intérêt d’un pilote, il est vrai que cela offre peu d’intérêt pour un RSE. Un RSE étant orienté vers le partage d’information et faire travailler ensemble diverses personnes, si l’on déploie un RSE au sein d’un département, soit à petite échelle, là où les gens ont déjà l’habitude de travailler ensemble, on va sans doute plus faire face à cette (petite) échelle à des pbs (peut être plus orientés « changement d’outils ») d’une autre nature qu’à grande échelle (où les pbs de décloisonnement et de collaboration véritable apparaissent).

[Reply]